哲學之外,數學是萬物之本,藝術是萬物之美,科技是萬物之力。先有數學,后有藝術,再有科技。一個作品,能同時擁有數學、藝術和科技,是設計師的一生夢想。海匯美術館,作為中國第一個被動式美術館,就是這樣一個追夢之作。

圖一:海匯美術館

一、數學是萬物之本

數學可以從很多角度被認識。在中國古代,數學叫算術,是“禮樂射御書數”六藝之一;在古希臘,數學有學習、學問、科學之意,被認為是“學問的基礎”。

古希臘數學家普洛克拉斯說過:“哪里有數學,哪里就有美。”數學的美,是自然美的客觀反映,是內在美的核心要素。數學的美首先體現在自然美之中,比如三角梅的三片花瓣體現了三角形的穩定,五瓣銀蓮花體現了五邊形的和諧。

圖二:五瓣銀蓮花

數學起源于人類早期的生產活動,《易經》中最早提到了“結繩計數”。誕生于公元前1300年的殷商甲骨文數字符號,是結繩計數的象形表示,但不代表數字最早誕生在中國。最早的數字可能是公元前5000年左右的蘇美爾人創造的,正是創造了數字,偉大的蘇美爾人在西亞的兩河流域創造了人類最早的文明中心,這也是人類四大古文明之一古巴比倫文明的重要基礎。

約公元300年初,古印度人創造了從1到9的數字及符號“0”。大約在公元700年左右,阿拉伯人接受并改進了這套古印度數字,隨后阿拉伯世界見證了數學的巨大發展,古印度數字從此被簡稱為阿拉伯數字。公元13世紀初,歐洲逐漸接受了阿拉伯數字,從而促進了文藝復興,誕生了后期的工業革命。

至今,印度人仍有很高的數學優勢并以此占據了計算機軟件優勢,比如印度的乘法口訣,可以口算到19×19=361。其計算邏輯是:第一步:前兩數(19)+第四數(9)=28;第二步:28×10=280;第三步:第二數(9)×第四數(9)=81;第四步:280+81=361。

由數學衍生的幾何學是物理學的最初基礎學。可以說,工業之母是機械,機械之母是物理,物理之母是幾何,幾何之母是數學,數學之母是數字。柏拉圖學園門口曾掛著“不懂幾何者不得入內”,當時的幾何指的就是數學。公元前6世紀,古希臘數學家曾借助太陽光線,用一根木棒測出了胡夫金字塔的高度,轟動了整個古埃及。

著名的摩西密碼發明于1837年,使電報成為了人類最早的數字化通訊方式。電報技術傳到中國初期,一字一價,十分昂貴,于是就催生了西方通訊技術在中國的第一個“國產化”項目。國人用地支代替月份,用《平水韻》的韻目代替日期,以字代數,達到了省字省錢的目的。因此,在中國近代歷史上就有了“馬日事變”、張學良“巧電”、汪精衛“艷電”等“奇怪”的詞條。在現代通訊的今天,數學已穿透幾何學、物理學、機械學、文字學,直接成為第四次工業革命的主力了。人工智能技術,本質上就是數學,而數字化、數字貨幣等更是人類最前沿的經濟技術話題。

數學追求抽象美和終極真理,指向是現象背后的客觀規律,它是抽象嚴密的邏輯學基礎。“天道幾何,萬品流形先自守;變分無限,孤心測度有同倫”。數學的密碼,不局限于勾股玄定理中的“勾三股四弦五”或九宮格中的“15條”,也蘊藏在每個人的生命中。每個人的健康都分三個方面,一是心理健康,二是身體健康,三是知識健康。心理健康看家風,身體健康看自律,知識健康看基礎。知識的基礎是語數外,數學是人類知識健康的基礎要素。學數學的人,都有很好的邏輯思維能力。數學不止于在藝術與科技中的基礎作用,在經濟學、生物學和醫學中也有很重要的“穿透”作用。因此,很多諾貝爾經濟學獎得主都是學數學出身。

同樣,每個人的生命中都有自己的數字密碼。我的生日是1966年農歷八月二十七日,當時在農村普遍不知道公歷為何物。農歷八月二十七日是民間紀念孔子誕辰日,因此,我的生日曾備受村里老人們的重視。1983年,17歲的我報考大學時,學校要求統一填寫公歷生日,當時并無農歷與公歷的對照表,于是就隨手填了1966年公歷10月3日生。巧合的是,1983年農歷八月二十七日就是公歷10月3日。之后,這個日期每19年重疊一次,分別是我36歲時的2002年和55歲時的2021年。今天是我的第三個生命重疊日,下一個重疊日需要等兩個19年,即2059年10月3日,到那時我93歲,但愿還活著。

其實,“19”這個數字是深藏天文奧秘的。“19年共閏7個月”,將我國的農歷撮合成了陰陽合歷。陰歷對應月相變化周期的29.53天,平年12個月,6個大月各30天,6個小月各29天,一年共354天。但以太陽年為單位的陽歷,四季循環的周期約為365?天,《尚書·堯典》云:“期三百有六旬有六日”。因此,必須閏月才能“陰陽平衡”。《左傳·文公六年》云:“閏以正時,時以作事,事以厚生,生民之道于是乎在矣”。古人經多年實踐發現,三年一閏不夠,五年兩閏又多,十九年共閏七個月,正好“陰陽平衡”。因此,“19”這個數字就成了我國古代歷法的基礎“輪回”單元。即十九年為一章,四章為一蔀(bù)(76年),二十蔀為一紀(1520年),三紀為一元(4560年)。

圖三:二十八星宿圖

1983年,國家改革開放如火如荼,我的大學之夢已經草成;一章后的2002年,國家已走向世界,我的第二次創業已經草成;兩章后的2021年,國家進入新時代,我的第四次創業已經草成。我希望到四章后的2059年,能親眼看到中華民族的偉大復興。

二、藝術是萬物之美

相對于數學和科技,我對藝術的理解是膚淺的。但我知道,藝術之美中深藏著數學之源和科技之力,可以從以下三個方面展開一下。

一是人類勞動與交流催生了歌舞,歌舞催生了音樂和舞臺劇。當這個藝術鏈條遇到因科技而生的電影和電視時,就催生了巨大的現代文藝產業。至于數字在藝術中的應用,最基礎的代表是音符,目前最先進的就是影像傳播的數字化手段了。

音樂美中也有數學美。比如二弦琴的音程比越簡單,和音就越和諧,2:1對應八度音,3:2對應五度音,4:3對應四度音,9:8對應二度音。反之,比例越復雜,音樂越刺耳。正如愛因斯坦所說:“美在本質上終究是簡單性。”當音樂反映為數學的簡潔性時,它往往給人以美感,給人以純粹的感覺。

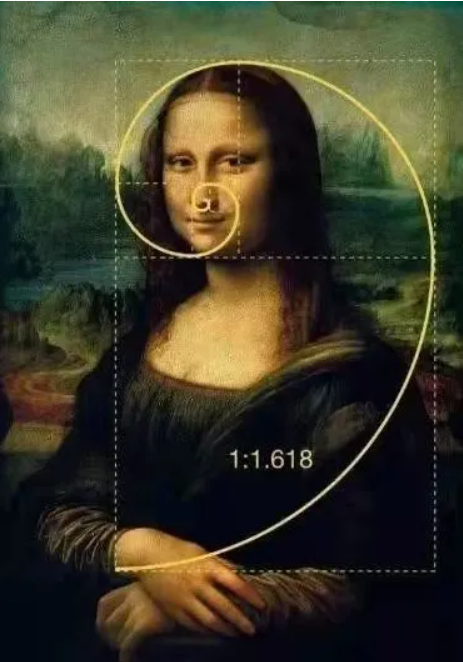

二是人類原始的圖文催生了美術,美術催生了工業造型,借助數學與科技的力量,美術往往能催生偉大的藝術作品。傳世名畫中,不僅要體現黃金分割比例,還要體現斐波納契數列(從第三數開始,每一數都是前兩數之和),比如達芬奇的《最后的晚餐》和《蒙娜麗莎》。

圖四:蒙娜麗莎

經典建筑都是藝術品,最能體現數學美,常見的是黃金分割。而對稱性是數學美的一個基本內容,中國建筑藝術很好地應用了數學的對稱性,比如北京的故宮建筑群。

比例精準且曾是世界最高建筑的胡夫金字塔,包含了很多數學原理,西方研究者有不少驚人的發現,比如:金字塔四壁三角形的面積等于塔高的平方;塔底周長(230.26米×4)除以2倍塔高(未塌落時的146.591米)大約等于圓周率(3.1415);塔高乘以10億等于地球與太陽之間的距離;地球子午線正好從塔的中心穿過等等。

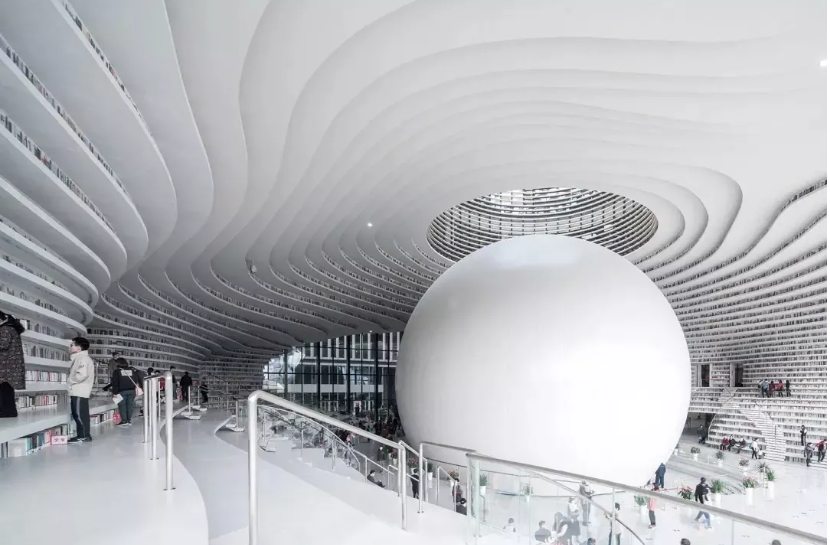

龐加萊圓盤模型是雙曲幾何的四種常見模型之一,如下圖示:有無數條線通過一個給定的點且平行于一條給定的線。著名網紅圖書館天津的“濱海之眼”的設計靈感顯然源于龐加萊圓盤模型。

圖五:龐加萊圓盤模型

圖六:天津“濱海之眼”

同樣,日本著名建筑大師安藤忠雄操刀設計的和美術館,其雙螺旋樓梯的設計靈感顯然來源于數學上的雅各布線。

圖七:雅各布線

圖八:和美術館雙螺旋樓梯

三是從人類早期的生活工具陶器到人類的現代工藝品瓷器。

陶器的燒結溫度在900℃左右,因此,陶器是人類從舊石器時代發展到新石器時代的標志之一。陶器也曾作為人類的生產工具,公元前8000年左右,人們便開始用陶籌作為計數器。當牧主把羊群交給牧羊人放牧時,雙方按照羊的數量,把對應數量的陶籌密封在一個泥球里,之后雙方畫押為證。待牧羊人回來交差時,雙方砸碎泥球,核對羊的數量是否一致。這一計數方法曾被古人延用了5000多年。

瓷器的燒結溫度在1200℃-1300℃左右,中國的“原始瓷器”出現在商代。宋代時,名瓷名窯已遍及中國。到了元代,青花瓷在世界上登峰造極了。因此,隨著中外交往,瓷器與中國,用同一個英文單詞(china)表達了。

我參觀過很多世界著名博物館,有兩個博物館印象特別。一個是埃及博物館,基本都是遠古棺槨和木乃伊;另一個是奧地利夏宮博物館,其中的一間皇宮臥室,全部用中國的青花瓷盤吊掛裝飾,可見瓷器在西方的珍貴性。

藝術呈現了萬物之美。瓷器藝術品很多由工匠手作,瓷器從生活用品到成為藝術品,也體現了藝術的發展與變遷。一流的藝術品往往源于一流的藝術家。經驗表明,一流的藝術家都是天生的、專業的、敬業的,甚至多數不是大學培養的。

圖九:雕塑家李偉作品《行者》

三、科技是萬物之力

科技是科學與技術的簡稱,原指近代西方的科學技術,源于18世紀以蒸汽機為代表的第一次工業革命,19世紀以電氣化為代表的第二次工業革命,以及20世紀以電子計算機為代表的第三次工業革命。

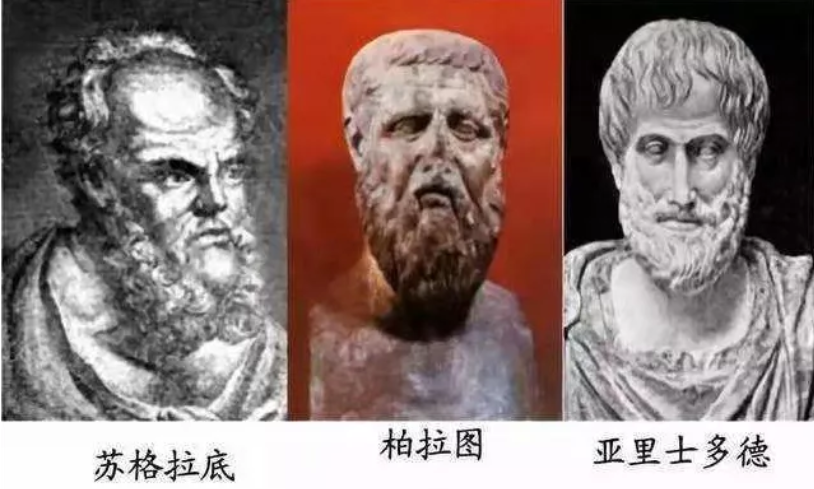

古希臘文明是歐洲文明的重要源頭。古希臘人認為:直覺和經驗不一定靠譜,推理證明才是最可靠的。因此,科技可以引申為“科學地實現”。西方近代“科學地實現”,應歸功于歐洲的文藝復興運動,一舉把人從神的桎梏中解放了出來。科技來之十分不易,科技與數學、哲學、宗教、經濟、藝術五個維度關系復雜且相互影響重大。

圖十:古希臘三賢像

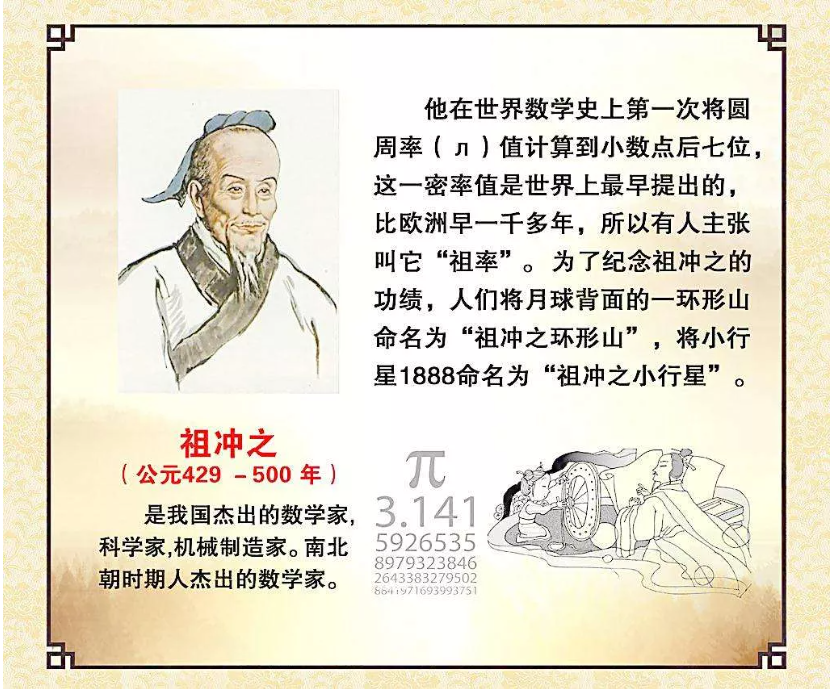

第一,數學是科技的源頭與基礎。文藝復興之前,古希臘“幾何之父”歐幾里得已經著作了《幾何原本》,“力學之父”阿基米德已經奠基了數學微積分。同時,中國數學家兼天文學家祖沖之也已經發現了圓周率。文藝復興之后,西方誕生了“數學王子”高斯,物理學家兼數學家牛頓,哲學家、數學家兼物理學家笛卡爾等。同時也誕生了康德、黑格爾、叔本華、尼采、費爾巴哈等偉大的哲學家。在這種背景下,又誕生了哥白尼、伽利略、牛頓、富蘭克林、安培、達爾文、諾貝爾、門捷列夫、倫琴、摩爾根、愛因斯坦等一大批偉大的科學家和亞當·斯密、大衛·李嘉圖、馬克思、凱恩斯、赫伯特·西蒙、熊彼特等著名的經濟學家,從而相繼發生了三次工業革命。

值得強調的是,科學與技術有著本質的區別。例如黑火藥,中國很早就掌握了“一硝二硫三木炭”的配方之術,但并未掌握其中的化學原理;而立足于化學原理研究出了黃火藥,其威力是黑火藥的幾十倍甚至幾百倍。又例如一公斤鮮牛奶大約含540卡路里熱量,這大約相當于成年人慢跑十公里所消耗的熱量,科學要求按照這個標準飲用并控制體重,而在技術上,每個人多是按照自己胃的感受喝多喝少。

第二,哲學是科技的土壤。古代中國并非無科技,道家很早就研究長生不老的“煉丹術”因而發明了火藥,農家在北魏時期集成了《齊民要術》,陰陽家則在陰陽五行學說的基礎上發明了指南針等。但是,中國古代哲學多是探究“形而上”的學問,“形而上”誘導“形而下”。比如《莊子》就認為:“天下之治方術者多矣,皆以其有為不可加矣”,并認為“道術將為天下裂”。

一方面,中國古代哲學由于向內追求,以達到人性的完滿為目的,所以易生“道”;而西方哲學則向外探尋,以認識自然、征服外在世界為最終目的,所以易生“術”。另一方面,中國古代哲學家幾千年來多用“負的方法”思考世界,“負的方法”不說哲學的對象是什么;而西方哲學家則多是用“正的方法”思考世界,“正的方法”則說哲學的對象是什么。因此,文藝復興之后,西方牢牢掌握了人類現代科技的主導權。

正是中西哲學的不同理想和追求,造成了中西文化的差異,并導致中國近代科技的落后。直到新中國成立后,特別是鄧小平提出“科學技術是第一生產力”之后,我國的現代科技才逐步追趕西方。

第三,宗教曾是科技的魔頭。一種哲學,加上教條、教規、迷信、儀式和組織等,就構成了一種宗教。《老子》曰:“為學日益,為道日損。”哲學給人以哲理,是形而上的概念,而宗教卻要給人以具體的信息,這本是科學的職責。因此,科學在剛剛誕生時,就和宗教格格不入。在科學面前,宗教的權威降低了,科學前進一步,宗教就后退一步,但科學的前進卻付出了血和火的代價。文藝復興前后的幾百年,被宗教殘害的科學人士成千上萬。1600年被教廷燒死在羅馬鮮花廣場的布魯諾只是其中之一,當然,布魯諾的死,更多的原因在于宗教和信仰。為了推翻亞里士多德的地心說,伽利略力挺哥白尼,最后被教廷軟禁到死。哥白尼和伽利略都是基于數學家的天文學家,而早在公元415年,世界第一位女數學家希帕蒂婭,就被認為是異教徒,慘死在暴徒手下。直到牛頓發現了萬有引力定律,宗教才與科學互分經緯,握手言和。

第四,科技是經濟的筋骨。英國學者李約瑟說:“科學是認識和理解宇宙的唯一有效途徑,將科學用于掠奪性技術從而增加個人財富是天經地義的。”在過去的250年歷史中,人類創造了歷史上大約97%的財富,其中大功歸于科技。因此,科技對經濟的影響是十分巨大的。

公元541年后,中國經濟總量曾長期超越西方,大約有三個原因。一是當時西方的中心羅馬帝國已經式微,而中國北魏的孝文帝已經遷都洛陽并漢化改革成功。二是西晉“永嘉之亂”后,中原人“衣冠南渡”,“陳林鄭黃詹邱何胡”八姓入閩,并已開疆拓荒二百多年。三是《齊民要術》也將近集為大成,極大地促進了生產力發展。但到了文藝復興之后,西方經濟實力借科技之長迅速超過了中國。因此,歷史學家黃仁宇說:中國歷史上有兩大問題,一是缺少“數目字管理”,二是以道德代替法律。

慶幸的是,今天的中國,互聯網與數字經濟已經得到空前的發展。當前,數學中的素數理論已被用于信息安全技術,有無窮多個素數是現代信息安全技術的基礎。著名的哥德巴赫猜想是:任何一個大于2的偶數都可以寫成兩個素數之和,至今最好的結果是1966年陳景潤證明的。因此,中國數學趕超西方,推動中國科技趕超西方,最終推動中國經濟趕超西方。

圖十一:祖沖之簡介

第五,科技與藝術恰如一對戀人。戀人雙方都夢想郎才女貌、身魂合一。因此,所有科技類產品都追求一個好造型,正所謂“顏值是生產力,科技是競爭力”。其實,作為一個汽車“老人”,歷數自己幾十款的汽車造型,卻很少有“身魂合一”的得意之作。原因在于,每一款汽車的造型都是對標當年的時尚,迎合四年后的潮流。這其實就是一個數學謬誤,即假定對方當前的增長率,虛定自己未來的增長率,企圖在四年后超越對方,這在邏輯上就是兩個不確定性。因此,汽車造型長期保持自己的風格和DNA非常重要。

圖十二:海馬7X

我的老朋友小李斯特是奧地利AVL公司的董事長,他的爺爺老李斯特曾在1930年左右任職上海同濟大學教授,并于1948年創辦了世界三大發動機研發公司之一AVL。小李斯特家族是科技與藝術的典型結合體。一方面,作為發動機世家,創辦了世界著名的發動機研究中心;另一方面,作為鋼琴世家,又創辦了歐洲一流的鋼琴演奏廳。但兩者的目的是一致的,那就是如何讓發動機發出鋼琴般的聲音。正所謂,物體相碰產生的波為“聲”;悅耳之聲為“音”;使人積極向上之音為“樂”;樂之靈魂為“韻”。從聲到韻,完成了從物理到藝術的升華。物理和藝術的根源都是數學,AVL體現了數學、藝術與科技的完美結合。

圖十三:作者與小李斯特先生(右)

謹以此文祝賀中國第一個被動式美術館落成,并以此文紀念浮生五十五周歲生日!

作者 景柱