列位“天命人” 久等了

列位“天命人” 久等了

快來跟著

悟空游河南

8月20日,國產3A游戲《黑神話:悟空》正式上線。隨著游戲一起火的,《黑神話:悟空》中大量高度還原的中式古建筑呈現。

河南“天命人”心聲:游戲升級能不能看看河南啊!我們河南也有好多中式古建筑適合取景,“天地之中”歷史建筑群、洛陽龍門石窟、白馬寺、嵖岈山……都在恭迎各位“天命人”。

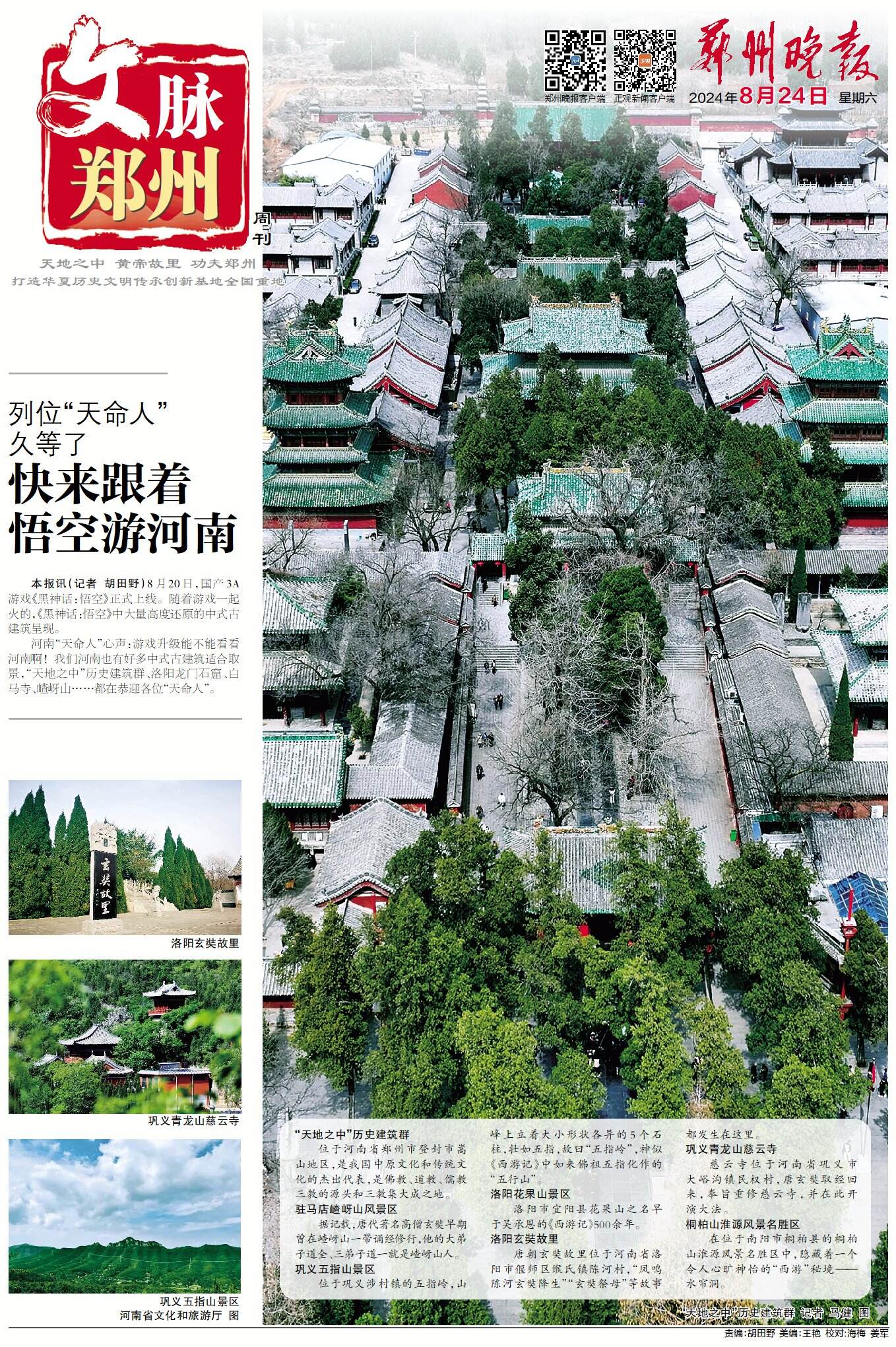

“天地之中”歷史建筑群

“天地之中”歷史建筑群 記者 馬健 圖

位于河南省鄭州市登封市嵩山地區,是我國中原文化和傳統文化的杰出代表,是佛教、道教、儒教三教的源頭和三教集大成之地。

駐馬店嵖岈山風景區

據記載,唐代著名高僧玄奘早期曾在嵖岈山一帶誦經修行,他的大弟子道全、三弟子道一就是嵖岈山人。

鞏義五指山景區

鞏義五指山景區 河南省文化和旅游廳 圖

位于鞏義涉村鎮的五指嶺,山峰上立著大小形狀各異的5個石柱,壯如五指,故曰“五指嶺”,神似《西游記》中如來佛祖五指化作的“五行山”。

洛陽花果山景區

洛陽市宜陽縣花果山之名早于吳承恩的《西游記》500余年。

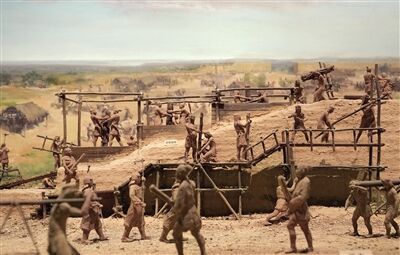

洛陽玄奘故里

洛陽玄奘故里

唐朝玄奘故里位于河南省洛陽市偃師區緱氏鎮陳河村,“鳳鳴陳河玄奘降生”“玄奘祭母”等故事都發生在這里。

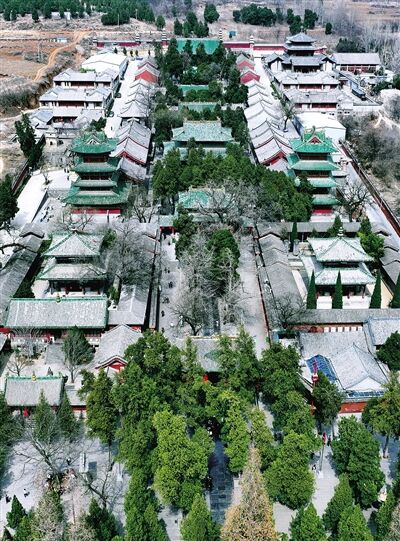

鞏義青龍山慈云寺

鞏義青龍山慈云寺

慈云寺位于河南省鞏義市大峪溝鎮民權村,唐玄奘取經回來,奉旨重修慈云寺,并在此開演大法。

桐柏山淮源風景名勝區

在位于南陽市桐柏縣的桐柏山淮源風景名勝區中,隱藏著一個令人心曠神怡的“西游”秘境——水簾洞。

記者 胡田野

喚醒3600多年文明史

二里崗:商都鄭州從這里走向世界

在鄭州的東南部,曾經有一個東西綿延1500米、南北橫跨600米,自然隆起于周遭地面5至10米的大沙崗,宛如一條巨龍橫臥。因其位于距離老城區約二里的位置,故得名“二里崗”。

數十年前,隨著現代考古學的介入,這片土地逐漸顯露出非凡的歷史價值。作為鄭州商城遺址的發掘起點,二里崗不僅為我們勾勒出早商鄭州的風貌與文明形態,更成為探尋中華文明起源的關鍵一環。

鄭州商都遺址公園

商都鄭州的故事

從一些繩紋陶片開始

1950年的一個秋日,時任小學教師的考古學家韓維周,在鄭州二里崗建設工地上發現了一些繩紋陶片和磨光石器。他初步判斷這是商代遺存,并立即報告了有關部門。

第二年春天,中國科學院考古所河南調查發掘團來到鄭州對該遺址進行調查。1952年,二里崗的考古發掘工作正式啟動。隨著挖掘鏟的每一次深入,韓維周的直覺得到了證實,二里崗遺址也緩緩展露出其深藏的商代風貌,打破了歲月的沉寂。

考古發掘結果顯示,二里崗遺址在時間上早于安陽殷墟,為商代前期遺存,距今約3600年。由于二里崗遺址是這類文化遺存最早得以發現的典型遺址,1954年“二里崗文化”這一命名應運而生,成為介于二里頭夏文化與殷墟晚商文化之間青銅時代早期考古文化的通稱。

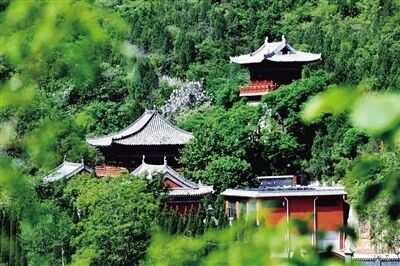

早期商都夯筑場景

時間推進至1955年,考古隊在二里崗遺址首次發現了周長近7公里的城垣。之后經過近70年的考古發掘,二里崗遺址(又稱鄭州商城遺址)逐漸顯露出完整的面貌。它包括占地約3.25平方千米的都城遺址(三重城垣遺址、宮殿區遺址)和分布在城外的手工業作坊區、居民區、墓葬區遺址等。這些布局有序的建筑遺存,是研究當時社會風貌、文化藝術的珍貴資料,也為我們揭示了早商時期的城市規劃理念與社會結構,讓那段遙遠的歷史不再遙不可及。

此外,規模如此宏大的城邑,一定是具有重要意義的大城市。發掘之初,考古學家安金槐就提出了“鄭州在殷代應屬隞”的觀點;1959年,郭沫若到鄭州視察商城考古發掘工地時題詩曰“鄭州又是一殷墟,疑本仲丁之所都”;1978年,考古學家鄒衡發表了《鄭州商城即湯都亳說》一文,正式提出了鄭州商城亳都說。

《史記·殷本紀》記有“湯始居亳,從先王居”。亳,是商湯王所建立的開國之都,它的地望所在,將直接影響夏商歷史文化體系的構建。經過多年的研究與論證,鄭州商城作為商代早期都城亳的論斷已逐漸成為學界的共識。而這一切的起點——二里崗,也從一個默默無聞的地名,蛻變為了連接古今、見證輝煌的歷史性地標。

比殷墟甲骨文更早的文字,就在二里崗出土

歷史的塵埃在二里崗輕輕拂去,承載著早商文明璀璨光輝的鄭州商城,匯聚了國家、城市、青銅器與文字四大文明要素,在中華文明的浩瀚史卷中留下了濃墨重彩的一筆。

自1961年被公布為第一批全國重點文物保護單位以來,鄭州商城遺址的歷史價值與文化意義持續受到世界的矚目,直至2021年榮耀入選“全國百年百大考古發現”,再次彰顯了其在中華文明史上的里程碑地位。

高規格的青銅禮器、溫潤細膩的玉器、珍稀的象牙器、古樸的刻骨、精美的陶器以及初露鋒芒的原始瓷器……數以萬計的珍貴文物,仿佛穿越時空的信使,將我們帶回那個輝煌壯麗的早商鄭州。

夏商周時期是中國歷史上的青銅時代,鄭州商城也發現了大量青銅器。其中最引人注目的,要數杜嶺方鼎。這一文物出土于1974年,有大小兩件。其形體碩大,鑄工精細,器壁紋飾以獸面紋和乳釘紋為主,具有莊嚴渾厚之感,是中國目前發現最早的大型青銅方鼎之一,代表了早商時期青銅冶鑄技術的最高成果,也為“鄭為商都”的論斷提供了堅實的物證支持。

杜嶺方鼎

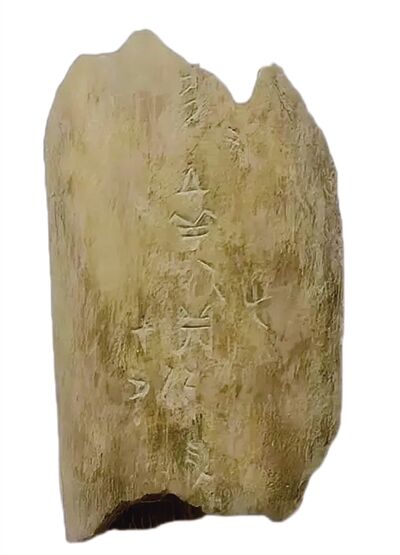

更為特別的是,1953年鄭州二里崗出土了一段牛肋骨刻辭,這是在安陽殷墟之外首次發現的商代刻辭,且在年代上比殷墟甲骨文早,為商代后期的甲骨文找到了源頭。尤其是“乇”字的識別,為“亳都說”提供了強有力的證據,進一步印證了鄭州作為商代早期都城的歷史地位。

牛肋骨刻辭

鄭州商城出土的原始瓷尊,則以其獨特的藝術魅力和工藝水平,展示了中國瓷器制造業的早期發展軌跡。這些由陶器演變而來的瓷器雛形,雖然尚未達到后世瓷器的精美程度,但其胎骨堅硬、釉面光滑、裝飾印紋生動的特點,已足以讓我們感受到古人對材質與工藝的不懈追求。

千年往事已遠去,鄭州商城遺址及其出土的文物卻如同璀璨的星辰,照亮著中華文明的浩瀚星空。在二里崗,古老遺跡被周遭拔地而起的高樓大廈輕輕環抱,形成歷史與現代交織共生的奇妙空間。它的名字也深植于鄭州人的心中,化作了一種城市記憶。

記者 張曉璐/文 馬健/圖

張宇 虛構的空間 才是小說家的樂園

或許很難用作家去定義張宇,但他又是一個純粹的作家。他很會“玩”,喜歡獨處,喜歡發呆,盆景、足球等玩得投入,還玩出了名堂。青年時當過洛陽地區文聯主席、洛寧縣委副書記,對人際關系有著一肚子的心得,他的作品被稱為必讀的“官場指南”。

張宇又是一個會“逃跑”的作家。他心念文學,離開官場后,潛心寫小說。中年時又從文學圈跑到了陌生的地產圈,擔任建業集團副總裁。后又“誤打誤撞”闖進了足球圈,還擔任足球俱樂部董事長。張宇的經歷似乎和作家的身份不沾邊,可他實則太想體驗生活了。如他所言,作家是黑夜里的動物,當他“吃透”了這個行業,關起門來又寫起了小說。

20世紀80年代,張宇因創作中篇小說《活鬼》而享譽全國,從此被譽為文壇“活鬼”。“作為作家,應該寫出經得起歷史和時代考驗的作品。”作為曾經的河南省作家協會主席、《莽原》雜志主編,張宇不僅將這樣的標準貫穿于整個文學創作生涯,也將這樣的思想帶到了文壇。正如張宇自己所說,文學離不開生活,他的長篇小說《曬太陽》《疼痛與撫摸》《軟弱》《檢察長》《足球門》《呼吸》等,都是他長期思想的結晶,也是他在文學藝術之路上的探索。

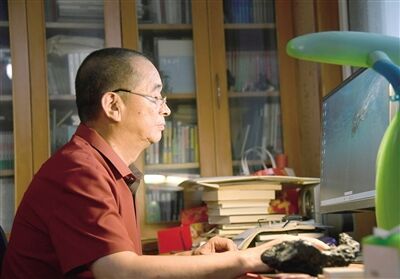

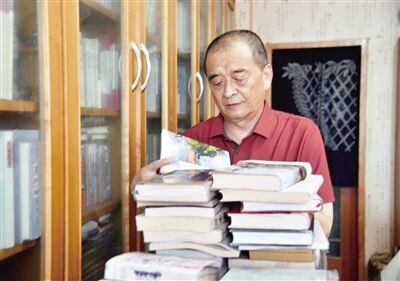

如今年過七旬,張宇仍筆耕不輟。他說要做些愿意做的事情,想說些愿意說的話。盛夏時節的一個下午,在張宇的書房里,記者與他開啟了一場別開生面的對話。

“生活像酵母,文學是‘發’出來的”

記者:文學的種子最早在您心里是什么時候播下的?您的處女作是什么時候發表的?

張宇:這與一位特殊的老師有關,他叫吳興民,河南大學地理系畢業,他出版過詩集,才華橫溢,與周圍老師關系不好,但在學生中威信很高,學生都愿意聽他講課。

他是我的第一個啟蒙老師。那是在1970年之前,我還是高中生,當他第一次給我講普希金、拜倫的時候,我的大腦就暈了。他問我:“當你在月下,一位姑娘舉著一杯紅酒,邀你共飲時,你在想什么?”

我是一個農村孩子,聽到這句話,我很震驚。老師說,這來自文學,從那時候起,點燃了我的文學火種,我開始寫詩,在他督導下,我閱讀外國文學,是他影響了我的一生。

時間來到1979年,那時我從工人轉到洛寧縣廣播站當一個小編輯,下鄉采訪時,我發現農民做夢都想要擁有自己的土地。我出身農村,經歷過1966年,明白農民對土地的所有權是多么渴望。于是我寫了處女作《土地的主人》,在《長江文藝》頭題發表。當時《紅旗》雜志給予的評價是“改革開放以來代表了農民對土地愿望的第一篇小說”。那次拿了66塊錢的稿費,比一名高級干部一月的工資還多,在縣里很轟動,從那之后我就開始寫小說了。

在《土地的主人》發表之前,我寫過一二十篇作品,自學成才的業余作家沒人輔導,只能逼著自己一直寫。后來一位編輯告訴我,那些作品大部分可以發表。我覺得這樣也不吃虧,自己得到了磨煉。

記者:您的作品大都是現實題材 ,注重探尋人物的精神世界,您如何理解創作和現實的關系?

張宇:生活就像發面的酵母,文學不是從現實搬進來的,而是“發”出來的,從而無限深化。我曾開文學評論家魯樞元的玩笑說,他是用一顆大米就能做成一鍋飯的人。

我的長篇小說《呼吸》后記,標題就叫《虛構的空間》,說的是一個作家的才華就是虛構,要有虛構的能力。虛構的空間,才是小說家的樂園。

創作與生活緊密相關,二者不是脫離的,創作得以生活為根。所以,我認為生活跟創作的關系,生活永遠是根,創作是情感賦予“根莖”生長和開花的結果。

“《呼吸》是對社會的一個交代,也是對自己的交代”

記者:您擔任過多年的《莽原》主編,您認為,編者與作者之間是一種什么樣的關系?

張宇:我做了7年《莽原》主編,一期發稿約40萬字,每期我都要看。當主編要想到,很多年輕作者從這里出發,要成長,這個位置就是要培養作家。

我對編輯的要求是,可以刪,不準添,要保留作家的風格。此外,一個編輯要有眼光,如果作品一時達不到發表的水平,要給作者寫回信,或是打個電話鼓勵他。除此之外,一個編輯還要有責任感,敢于發表作品,并承擔責任。

記者:當邁過70歲的門檻,對您來說體悟最深的是什么?回顧您幾十年的創作等經歷,可否對自己做一些階段性的總結或評價?

張宇:70歲后我最深的體會是“不怕了”。一是不畏懼死亡,我年輕時體弱,本打算活到60歲,一不小心活了72歲,這樣看來,我是賺的。二是不怕外界的干擾和誘惑了,來日不多,我要做些自己愿意做的事情,想對讀者說一些親切的話。

回看往昔,我本是一名工人,能找份工作就已是心滿意足,結果當了個作家,又一不小心當了省作協主席,我已經很滿足了。但多年來,我也有遺憾,沒有對我們的民族文化作出過更加突出的貢獻,為此耿耿于懷。

于是,我還想再寫一部長篇小說,前年寫完了《呼吸》。這或許是我最后一部作品了,作為對這個社會的一個交代,也是對自己的交代。

“可以說,沒有閱讀就沒有作家”

記者:您是從什么時候喜歡上閱讀的?在閱讀中,您積累了哪些寶貴的經驗?

張宇:年輕時我就喜歡亂翻書。我有句“名言”,只有閱讀,你才能和大師對話,和高人對話,和各個民族優秀的人才對話。因為他們在作品里都是真實的,從不隱瞞自己,就看你會看不會看了。

讀書時,要多加思考,站在作家的那個時代高度,看他講述些什么,啟發你在這個時代寫些什么。一個作家是從閱讀走過來的,可以說,沒有閱讀就沒有作家。

記者:在移動互聯網時代,您對年輕人有哪些建議?

張宇:當下網絡上的一些內容如同垃圾,受眾也不進行思考,把大腦都填滿了“廢料”。作家是黑暗中的動物,獨自在角落寫東西的人。這些年,我從來不上網,也不使用微信,但并沒有落后。

記者 石闖 程子鑫? 實習生 豐一飛/文 周甬/圖

河南之外居然還有

恁多地方也叫“河南”

8月1日,是青海“河南縣”成立70周年紀念日。

提起河南,很多人第一時間想到的是中州大省“河南”。巧的是,這座與河南省相距1000多公里、位于青海黃南藏族自治州境內、地處青甘川三省交界的縣域,也叫“河南”,更是青海省唯一的蒙古族自治縣,全稱“河南蒙古族自治縣”,也被稱為“河南蒙旗”。

兩個“河南”名稱,都源于中華民族的母親河——黃河,取自黃河之南的意思。

雖然歷史上經濟文化淵源頗深、地域上共飲黃河水,不過此“河南”仍非彼“河南”。

遼闊的草原、境內90%以上的蒙古族居民,多樣化的動植物,頗具特色的盛會……都讓青海“河南縣”充滿了浪漫與濃郁的民族文化氣息。

青海省黃南藏族自治州河南縣

民族特色 “那達慕”大會

青海省黃南藏族自治州河南縣,是散落在河曲草原上的一顆明珠。

每年夏季,草豐水美、景色宜人、牛羊滿坡之際,河南縣一年一度的民俗盛會——“那達慕”大會就拉開了序幕,整個縣城都洋溢著歡快與熱情的氣氛。

今年8月1日至3日,河南蒙古族自治縣成立70周年慶祝活動之第25屆“那達慕”盛會——天堂河曲“天驕杯”傳統耐力賽馬大會在河南縣優干寧鎮騰格里賽馬場舉行。活動期間,舉行了賽馬、射箭、搏克、舉沙袋、拔河、有機畜種評比、蒙古包搭建、民歌彈唱等“那達慕”傳統系列賽事。

黃河之水 天堂草原

在河南縣這座平均海拔超過3600米的高原上,群山連綿,草原遼闊,雪山、飛瀑、泉水、山谷……各色風景讓人陶醉。

這里有令人神往的“九曲黃河第一灣”,萬里黃河由此西折,將高原劈出一段險峻深邃的峽谷,一路奔騰呼嘯而去;吉岡山直插天際,神圣莊嚴,彰顯著大自然的鬼斧神工;幽深的仙女洞鐘乳石遍布,是自然與時間最好的展覽館;還有拉卡寺、曲格寺、青藏高原唯一的蒙古族親王府等,內蘊濃厚宗教與政治特色,閃耀著歷史文化的光輝。

初春時節,河南縣的草原滿目金黃,到了夏季則變成連片的綠色海浪。與內蒙古三河馬、新疆伊犁馬并稱中國三大名馬的河曲馬,在草原上盡情奔馳,還有雪豹、黑鸛、玉龍蕨等國家級重點保護的珍稀野生動植物在境內頻頻現身,儼然成為野生動植物棲息的“天堂”。

青海的“河南人”身影

在青海,曾經有著不少從河南省遠道而來的人。

20世紀60年代,我國在中國中西部地區的13個省、自治區進行了一場以戰備為指導思想的大規模國防、科技、工業和交通基本設施建設,俗稱“三線建設”。

當時,來自河南洛陽、開封的上千名骨干與優秀工人紛紛響應號召,攜家帶口奔赴大西北,將半生奉獻給了青海,為當地的工業建設與經濟發展作出了不可磨滅的貢獻。

還有這些地方叫“河南”

翻閱地圖,除了河南省和青海的“河南縣”,現在或者曾經以“河南”命名的地方還有許多。

“河南鎮”:原為廣東省樂昌市下轄鎮。2003年7月28日,樂昌市政府撤銷原樂城、河南兩鎮,合并成立了樂城街道辦事處。

“河南村”:位于北京市順義區仁和鎮,因坐落在潮白河南岸而得名。

“河南寨鎮”:北京市密云區下轄鎮,地處風景秀麗的潮白河畔,與密云區城區一水相隔。

“河南路”:位于天津市濱海新區。

記者 古晨茜 文/圖