夢紅樓 展獲人心

鄭州博物館“《紅樓夢》數字藝術展”入列十大熱搜展覽

記者從鄭州博物館獲悉,由中國文物交流中心指導、博物館頭條發布的“中博熱搜榜”顯示,最新一期十大熱搜展覽推介8月29日公布,鄭州博物館“繁花似錦·豫見紅樓——《紅樓夢》數字藝術展”位列榜單第三。

據了解,本期為2024年8月以來受到全國網友高頻搜索和較高關注的十大熱門展覽。其中,香港故宮文化博物館的“法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏展”、天津博物館(天津美術館)的“布達拉宮——來自雪域的世界文化遺產”和鄭州博物館的《紅樓夢》數字藝術展位居前三。

8月3日,“繁花似錦·豫見紅樓——《紅樓夢》數字藝術展”在鄭州博物館正式開展以來,吸引了大批傳統文化愛好者紛至沓來,觀眾在各種藝術裝置、沉浸式數字光影、交互式數字光影等技術的引領下,夢入紅樓,在“尋芳游園”“花境釵影”“韶華盛極”“豫見紅樓”4個單元中深切感受《紅樓夢》的文化魅力。展覽以清末畫家孫溫、孫允謨合繪的全本《紅樓夢》繪本(國家一級文物)為基礎,綜合運用數字創新技術,為廣大觀眾帶來了可看、可玩、互動性強的新穎觀展體驗。

記者 左麗慧

兩個月參觀人數達35萬人次,多家場館上榜暑期研學旅游熱門場館Top10

“清涼一夏”活動收官 鄭州文博場館熱力不減

“孩子們不是都開學了嗎,怎么博物館里還有這么多娃!”記者昨日走進鄭州博物館,看到各個展廳依然人來人往,和機器人開心對話、認真觀看展品、拿出筆記本寫寫畫畫……不少“小神獸”也忙得不亦樂乎。“抓住正式開學前假期的小尾巴”成為眾多家長奔向博物館的動力,而不少觀眾等待暑期高峰過后迫不及待入館參觀。記者走訪多家博物館發現,雖然新學期已經拉開帷幕,但各大文博場館依然熱力不減,逛博物館越來越成為市民群眾的生活日常,博物館帶來的生活中的小美好、精神上的大震撼,也將持續發力。

游客在鄭州商都遺址博物院參觀拍照

兩個月35萬人次?鄭州博物館暑期觀眾創新高

記者從鄭州博物館了解到,6月25日至8月25日暑期期間,鄭州博物館參觀人數達35萬人次,暑期觀眾人數再創新高。

今年暑假期間,鄭州博物館先后推出“繁花似錦 豫見紅樓——《紅樓夢》數字藝術展”“絲綢之路·黃河:長河靈巖”主題展兩大新展覽;“暑期鄭博 快樂成長”研學夏令營以古代禮儀、樂器、弓箭、車馬、文字、天文知識為切入,將悠久的君子之學與鄭州博物館特色館藏、文物相結合,讓孩子們獲得與課堂完全不一樣的學習體驗。

在展覽、活動之外,博物館里的駐場演出也是吸引觀眾走進博物館的“法寶”。記者從鄭州商都遺址博物院了解到,暑假期間,該院4D影廳演出的沉浸式舞臺劇《湯頌》演出場次達170場,吸引了近5000名觀眾到場觀看。

游客聚精會神地觀賞鄭州博物館內的展品

博物館“研學”成新風尚

據全市文旅大數據平臺統計,暑期研學旅游熱門場館Top10中,鄭州多家文博場館榜上有名,鄭州逐步成為中部地區研學旅游資源高地和研學創新發展新銳。

“到達體驗課堂現場簽到后,大家可以領取一份‘現場游徑攻略’,上面詳細標注了13個打卡點,如考古體驗區、唐代生活區、考古營地,以及孩子們非常喜歡的游戲挑戰及文創兌換區,等等。”今年暑期,鄭州市文物考古研究院在“城市考古體驗課堂”中,專門為孩子們設計了符合青少年興趣特點的“商文明打開方式”。

現場工作人員介紹,參與體驗的觀眾還能拿到一份“寶藏任務書”,上面設置了“考古十問”和“挑戰NPC”,答案在參觀過程中就能輕松找到,“問答題是為了增強與孩子們互動,吸引他們的參與興趣。提升對鄭州商文化的了解。”

提到博物館里的研學課程,鄭州商都遺址博物院的董力維如數家珍:有面向兒童的展廳導覽,以關卡挑戰模式探索商都文明密碼的《鄭州商都通關文牒》;《“紋”畫真香》針對9歲以上少年,以創意手工的形式帶領孩子們認識青銅器常見紋飾、解開紋飾寓意的秘密;《走進商代“動物園”》則側重趣解甲骨文,尋找漢字與動物之間的別樣聯結;《鼎鼎有名》:帶孩子們親手設計制作一件青銅“寶鼎”,是青銅文化方面的研學課程;而《前世“金”生 見字如面》則在貼金體驗中提升動手能力、認識商代寶藏金器,了解古人燦爛的工藝成就、感受匠心傳承……

“暑期我們開展公益社教、研學活動50余場次,惠及公眾2000余人。”鄭州市大河村考古遺址公園工作人員介紹,其中主要有世界研學旅游組織開展的“考古體驗”和“房屋搭建”兩項研學課程、“清涼一夏”暑期公益研學課堂、小小講解員暑期夏令營活動、博物館探秘之旅、考古體驗和繪彩陶研學課程等。

市民參觀鄭州博物館內復刻的云岡石窟第十二窟

多彩活動涵養文化自信?“博物館+”打造多元文化體驗

在博物館,喝一杯咖啡、看一場小劇場演出、嘗嘗文創特色美食——記者走訪各大博物館發現,鄭州的各大文博場館不僅僅是欣賞文物展品的“課堂”,更是一個多元包容的生活體驗場景。

市民楊女士就在博物館學會了多項非遺技能:“我家在商城路上,只要有時間就會趕來參加考古博物館的非遺體驗活動。”楊女士表示,考古博物館的活動很豐富,竹編、絨花、漆扇等制作活動輪番舉辦,每次都是由博物館免費提供材料并教授制作技巧。

董力維介紹,“浪漫商都·文創市集”匯聚了來自全省多家博物館的優秀文創,立體冰箱貼、玄鳥紋小夜燈、青銅器益智立體拼圖等文創產品既滿足國潮澎湃下的審美趨勢,又充分挖掘中華優秀傳統文化的特色,深受觀眾喜愛,此外,“商小鮮”美食鋪內的特色美食亦讓觀眾流連忘返,城墻蛋糕、獸面紋餅干、“亳”字咖啡等精美可口的網紅新品使得傳統文化愈加生動可親。

在博物館的文化浸染下,觀眾可謂收獲良多,有知識的汲取、技能的補充,也有對家鄉鄭州的自豪、文化的自信,還有生活幸福感的提升。“3600年前,鄭州是全世界最發達的城市,希望鄭州能再現商代的輝煌!”“用幾何學畫出的圖案,體現了古人對美學的追求。”“文博行業承擔著文化復興的繼往開來,引發人類思想向前,科技呈現手法突飛猛進,給參觀者帶來了高品質體驗。”……瀏覽各個博物館觀眾留言,不乏“專業”的觀眾對博物館有了更多新的期待,鄭州文博也將繼續發力,讓文物背后承載著的歷史文明,煥發出生生不息的精神力量;讓文博場館在人民群眾的生活中,提供更加多元的文化體驗。

記者 左麗慧/文 馬健 徐宗福/圖

吸引大批游客打卡、店家打造別具一格形象……

墻繪的魔法,不止于墻壁

你有多久沒有好好看看自己的城市了?

慢下來,在鄭州的街頭漫步一會兒,也許你就會發現這座城市多了許多色彩,一些墻壁或熱情奔放,或詩意滿滿,又或散發著青春活力。這就是隱藏在城市中的墻繪,用色彩斑斕的顏色點綴著大街小巷,讓人們忍不住駐足欣賞,拍照留念。

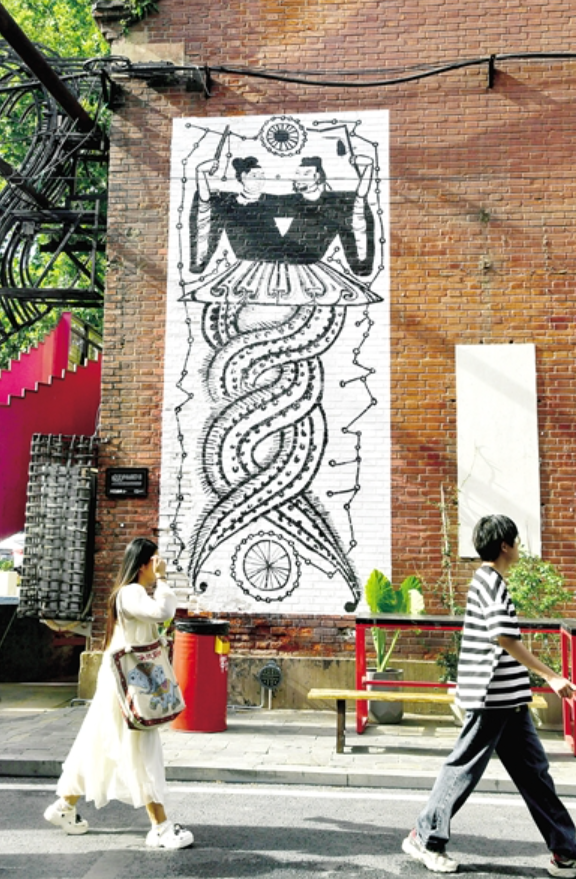

市民在油脂化學廠創意園內的墻繪前打卡

五彩“皮膚”

給城市添點“文藝范兒”

在鄭州的新圃東街,長達百米的墻面被各種墻繪所填滿。在新圃東街由南向北的起點,一幅以鄭州為主題的墻繪格外顯眼,粉底黑字加綠草,訴說著這座年輕城市的當下。而與之相鄰的墻繪風格卻迥然不同,快要溢出墻壁的字母與可愛的卡通角色,產生了強烈的視覺沖擊力。

“哇,爸爸你快看,這里的畫真好看。”一位車后座的孩子突然興奮地朝父親喊道。

除此之外,這里還有嘻哈風和寫實風的墻繪,不光能讓孩子們大呼好看,還吸引了許多年輕人來這里打卡。“一定要記住鄭州的這面墻,拍照真的超絕。”一位博主在社交平臺上對這里的墻繪稱贊不已。

這些墻繪與周圍的建筑交相輝映,在獨特的光影下共同繪出立體的藝術感。“在網上看到的圖片感覺已經很好看了,沒想到親眼看到后更為震撼。這些墻繪作品很有意思,第一次直觀感受到了撲面而來的藝術范兒。”市民文先生說道。

城市中的墻繪不單展示著圖案的意義,也給城市增添了文藝氣息,喚起人們對于生活和藝術的熱愛。

市民從創意墻繪前經過

主題鮮明,多樣展示城市文化

在鄭州康復后街就有一處這樣的街區,東側是以仁文化為主題的城市街區,記錄著給這座城市帶來的善意和溫暖的人物。與現代潮流墻繪不同,這里的墻繪顏色以粉紅為主,兩旁配以梅花圖案點綴,給人一種溫暖的感覺和向上的力量。

康復后街的西側,則是講述了鄭州與火車的緣分,而這個街區的主題是“鄭州—一座火車拉來的城市”,這里的路牌是用廢舊的火車道軌枕木制成的,具有歷史厚重感的同時又不乏現代藝術感。墻壁上一列即將沖出墻壁的列車開始講述鄭州與火車的故事,展示了從1876年我國修建第一條鐵路到鄭州成為國家鐵路樞紐的歷史變遷。

與二維平面的墻繪不同,這列列車是立體的,具有更直接的視覺沖擊感。除墻繪之外,這里的街區還加入了LED燈箱,在漆黑的夜晚中,似乎能聽到一列列歷史的火車在耳邊轟鳴。而鄭州站與康復后街僅一街之隔,城市歷史與當下通過墻繪在這一刻交叉,來到鄭州的游客更能感受鄭州市民對于城市發展的期望和奮斗的志向。

這類主題鮮明的墻繪往往能更好地傳遞出城市價值觀和文化認同,也有助于城市文化的傳承和發展。

墻繪充滿鄭州元素

隱于生活,藏在轉角中的驚喜

在鄭州大學南校區后的勤勞街上,有幾處墻繪不甚顯眼,但當看過第一眼后便忍不住停下腳步。白墻上掛著的黑板與粉筆字讓人眼前一亮,不禁讓人回憶起上學時的青蔥歲月,隨后散發著青春氣息的校園回憶撲面而來。

“我們畢業了”“好久不見”“風里雨里操場等你”……與純圖案式墻繪不同,這里的墻繪加上了許多文字元素,這些文字不斷撩撥著人們的回憶,在欣賞之余增添了幾分驚喜。“沒想到天天走的街上還有這么好看的墻繪,真是感覺很驚喜,一下子又把自己拉回到初高中的時候了。”吳女士說。

順著勤勞街往北,有一條桃源路,過了路口轉角,也有兩幅墻繪。綠瑩瑩的草地兩側盛開著粉紅的桃花,除了有桃李滿天下之意,也在默默向無數教書育人的老師致敬。

像這種隱于街角的墻繪還有很多,每一幅都代表著自己獨特的含義,雖不容易被發現,卻往往能給人帶來生活中的小驚喜。

二七區新圃東街上的墻繪

巧妙融合,發力賦能城市發展

城市建筑為墻繪提供廣闊的空間,墻繪為城市建筑注入藝術的靈魂,為城市發展賦能。

北京798藝術區被稱為“涂鴉者的勝地”,去年全年接待游客超千萬人次,進一步激發了文旅活力。而在鄭州,鄭州記憶·油化廠創意園也因其中的墻繪而吸引了大批游客前來,通過網絡社交平臺可以發現,油創園已經成了游客來鄭的打卡點之一,其中照片重復率最高的內容就是油創園內的墻繪,這也造就了油創廠的新生。

同時,有的店家還會通過墻繪精心設計自身門店,打造別具一格的外在形象,這也是墻繪文化為城市發展賦能的體現。另外,通過墻繪也能彌合城市“傷疤”,一些建筑或街道由于多種原因會出現破損的情況,但又未到修補的程度,通過墻繪的巧妙構思可以很好地彌合這些“傷疤”,提升城市的整體形象。

記者 任思領/文 周甬/圖

硯溪堂:以硯為溪,筆歌墨舞

宋華平書法展將于本周日亮相河南博物院

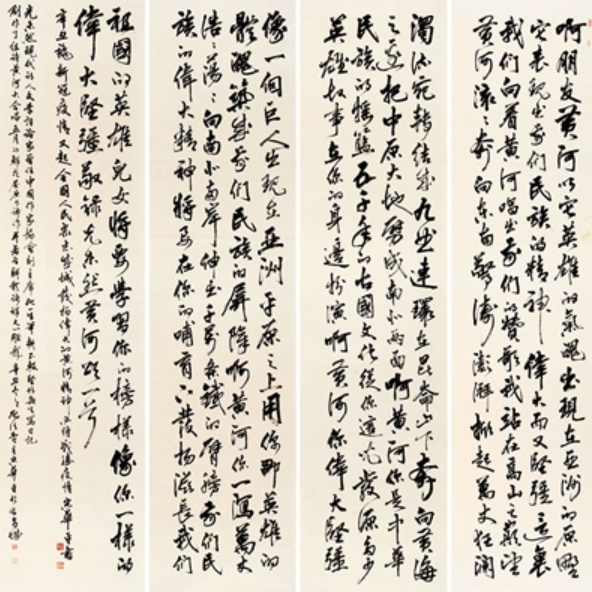

第七屆中國書法家協會副主席、河南省書法家協會名譽主席宋華平先生的《黃河頌——宋華平書法作品展》,將于9月1日上午10時在河南博物院開幕,展覽持續至9月8日(星期一閉館)。

宋華平承書法之正脈,沿書法之正道,揚時代之正氣,師古而不泥古,創新不失守正;既不執古繩今,亦不執今律古,與古為徒,借古開今,執于一途,別開新面。他“心蘸著墨”,一筆一畫寫翰墨人生;以硯為溪,一紙一硯書黑白世界。無問寒暑,筆探字里千秋;不懼流年,墨悟書道妙諦。

深耕“鐸體”書寫生涯

自1984年調入河南省書法家協會之后,宋華平一干就是30多年,“擇一業而至退休”,從未“三心二意”,也未“左顧右盼”,更未“得隴望蜀”。

1984年,是宋華平人生的轉折點。這一年,鄭州市群眾藝術館舉辦全市青少年書法大賽,他以實力摘取一等獎桂冠,引起了時任省書協副秘書長張海的注意,被抽調到省書協協助工作。

這一年,河南省博物館(河南博物院前身)和日本王鐸書法研究會聯合舉辦“王鐸書法展”,王鐸書法的使轉、映帶、連綿使他深度著迷、不能自拔,并開始了數十年“轉次轉遠、迂回包抄、萬變不離其宗”從臨摹到創作的“鐸體”書寫生涯。

自2007年執掌河南省書協近10年,宋華平賡續張海主席領銜的“中原書風”勁吹全國的喜人勢頭,積極參與,主動推動,躬身實踐,全力推廣,其間亦歷經千辛萬苦,走遍千山萬水,想盡千方百計。

2015年12月9日,中國書法家協會第七次全國代表大會在北京閉幕,宋華平當選為中國書協第七屆副主席。

光未然《黃河頌》

書法盡顯“中和”之美

從全國政協委員和中國書法家協會副主席任上退下之后,宋華平每天吃過早飯步行到隱遁于鄭東新區某寫字樓群的工作室“硯溪堂”,工作三四個小時,到了飯點,回家午餐;午飯后稍作休息,下午再步行到工作室喝茶、會友、讀書、思考、創作。

通過多年的臨摹與創作、思索與實踐,宋華平在書法藝術上逐漸形成了“大氣雄強奠其基,雅俗共賞建其表,中原質樸鑄其魂”的自家面貌,可謂“宋華平風格”。

宋華平的書法尚“中和”之道,呈“中和”之味,顯“中和”之美,思慮通審,志氣和平,不激不厲,風規自遠。其用筆也以“中鋒”為要,“藏頭護尾,力在字中”,違而不犯,和而不同,恰如董其昌言:“無垂不縮,無往不收。此八字真言,無等等咒也。”

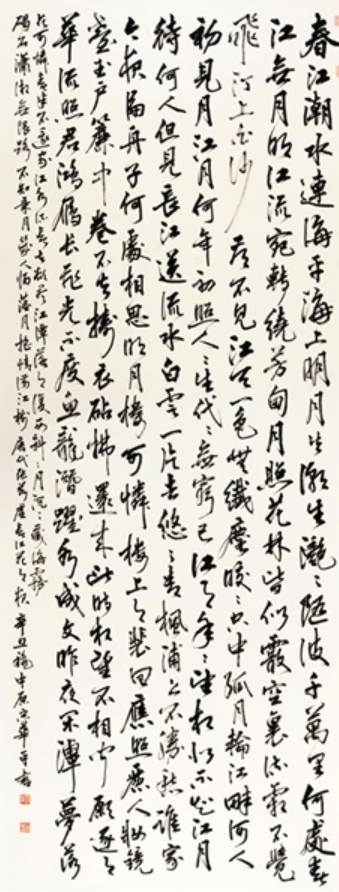

宋華平的行書無疑就是他的“最風格”,也成為他的“代表作”。他為中國國家博物館創作的李白詩《聞王昌齡左遷龍標遙有此寄》、為北京會議中心創作的毛澤東詞《沁園春·雪》、為北戴河中央直屬療養院創作的王維詩《山居秋暝》、為中國文字博物館創作的對聯“大鵬出海翎猶濕,駿馬辭天氣正豪”、為延安革命紀念館創作的毛澤東詞《清平樂六盤山》等,無一不是他“代表作”的精心佳構、潛心妙造。

〔唐〕張若虛《春江花月夜》 367cm×144cm

主題大展“黃河頌”籌備中

宋華平的書法“十美備矣”,兼具“神秀”,故找上門來征稿、求字、題詞、題簽者絡繹不絕。

疫情期間,暫停了應酬,頓歇了叨擾,宋華平創作了一大批以“黃河”為主題的詩詞歌賦,落款也以“黃河頌”為注腳。其庚子秋月創作的“君不見黃河之水天上來,奔流到海不復回”丈二四條屏李白《將進酒》,落款即為“硯溪堂宋華平于黃河南”。

目前,他正在全力籌備主題創作大展“黃河頌”,這也是他個展《根在中原》10年之后的全新創作展。

家住黃河南,喝著黃河水,聽著黃河謠,寫著黃河頌。今年恰逢習近平總書記視察黃河5周年,宋華平覺得應該為“中華民族的搖籃”黃河做些力所能及之事。思忖再三,還是拿起手中的筆,“畢其功于一役”,“大寫”黃河新篇章,“特寫”黃河新故事,“抒發”黃河新精神,“放歌”黃河新時代。

宋華平書法創作以“法”為則,書寫追求法度,布局講究章法,心正筆正,胸中氣象,韻致相連,通篇貫暢。其行書,布局指揮若定,分白計黑;結字大小相間,錯落有致,時而字字獨立,“北海若象”;掩臥起伏,顧盼生姿,時而一任連帶,“右軍如龍”;用墨也是枯潤相生,濃淡相宜,猶如按下黑白琴鍵,滿紙生韻,硯溪皆響。“如驚蛇入草,屈伸自如,如鐵絲一團,絕無偏側(清王墨仙《書法指南》)”。

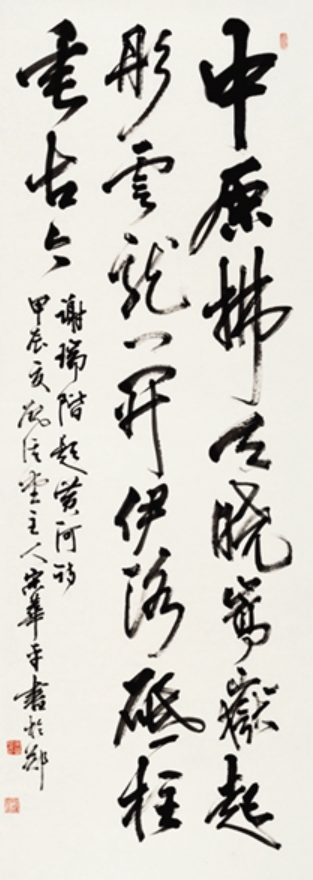

謝瑞階《題黃河》 248cm×91cm

書道一如人道,人呈正派正直,書顯正大氣象。宋華平承書法之正脈,沿書法之正道,揚時代之正氣,師古而不泥古,創新不失守正;既不執古繩今,亦不執今律古,與古為徒,借古開今,執于一途,別開新面。

掃碼閱讀更多精彩內容

記者 李韜?本版圖片由書法作者提供

從程序員到茅盾文學獎獲得者

“跨界”典范柳建偉:以作品為時代畫像

從程序員成為作家,并斬獲第六屆茅盾文學獎;從編劇到八一電影制片廠廠長,再到如今的中國文字著作權協會會長、中國作協軍事委員會副主任,作為一名“跨界”的典范,涉足文學圈、影視圈等不同行業,柳建偉總是全力以赴,做到最好。他坦言曾經過得十分不順,但內心又十分堅韌。

雖已年過花甲,他卻越活越年輕。作為出身南陽的作家,他以長篇小說《北方城郭》《突出重圍》《英雄時代》組成的“時代三部曲”成功突圍,與姚雪垠、二月河、周大新等共同構成了當代文壇一道亮麗的風景。回顧自己走過的人生歷程,就像打開一幅波瀾壯闊的畫卷,柳建偉坦言:“如果我給自己打分,那就80來分吧。我覺得人生事不如意常八九,我還有很多的事沒來得及做得更好,所以我不是太滿意現在的自己,80分嘛,我還有往上走的空間。”

文學創作

記者:您曾在一次訪談中說:“在上大學之前,我沒看過多少書,也沒有一個會講故事的外婆。”可否講述一下您是如何走上文學道路的?

柳建偉:對于很多作家來講,走上文學道路不可或缺的經歷有兩個:一個是童年時能較早接觸到一些文學名著,或是家里藏書較多;另一個是有一個很會講故事的外婆。我有外婆,但她不會講故事。

那我小時候怎么看書?那時候,有一位姓汪的老先生從外面移民遷到我們村里了,可能有60多歲,大家都叫他“汪先兒”。汪先生有個很厲害的本事——說書。雖然當時我可能才七八歲,但他講過的書我到現在都記得清清楚楚。汪老先生算是我在文學路上的一位啟蒙先生了。

我讀大學時去圖書館,不光是為了寫作業,更重要的原因是在情竇初開時,我喜歡上了一位女同學。但那時的我不懂愛情,寫了一封信結果被拒絕了。我想躲開她,自習時不去教室,就去了圖書館、閱覽室。于是這個青春情感悲劇的結果,便是讓我在大學的圖書館和閱覽室發現了文學世界的絕妙。

記者:《英雄時代》獲得第六屆茅盾文學獎,能否透露曾經經歷過哪些曲折?您是在什么情況下得知獲獎的?當時心情如何?

柳建偉:1998年11月,《突出重圍》出版。1999年春天,我就把50萬字的《英雄時代》初稿交到了出版社。不久,第五屆茅盾文學獎初評揭曉,《北方城郭》列入20部初選名單,排名現實題材第一,但在終評時落選了。

在第六屆茅盾文學獎評選時,剛開始說可以把時代三部曲一起報上去,但等到初評時又說只能報一本,我就選擇了寫城市生活的《英雄時代》。那時我剛到八一制片廠,開始熟悉電影編劇這個身份,精力有限,這種情況下我只知道獎報上去了,但是沒仔細關注后續,一年就這樣過去了。我還是上網看新聞,才知道《英雄時代》獲獎了。

記者:可否談談您目前的寫作狀態?作為中國作家協會軍事委員會副主任,您對于軍事文學的現狀怎么看?

柳建偉:新中國成立以來,我們的軍事文學以戰爭文學為主體。

《突出重圍》為什么能引起巨大轟動,因為我是寫現實題材,寫軍營生活,這部作品的意向吻合當時中國的整體現實。

有低谷有高潮,軍事文學其實下滑了10多年,也就是說能夠引起大家廣泛關注的爆款軍事作品并不多。那中國的軍事文學該怎么“爬”上來?我覺得我們需要回望過去,把我們曾經的革命史、戰爭史里很多偉大的東西重新挖掘。

職場體驗

記者:作為曾經的八一電影制片廠廠長,這一經歷給您帶來了哪些影響?

柳建偉:無論是我之前當文學部副主任,還是八一制片廠副廠長,肯定都豐富了我的履歷,但要負責的事情也比較多。當一個純粹的業務人員,比如,專業編劇、專業作家,顧好分內之事就行,其他事情不用管,但當了廠長就不一樣了。

我當廠長的時候,手機都不敢關。比如有一次廠里著火了,我第一時間要沖過去查看,這都是我的職責。還有一個我印象比較深刻的經歷,當時我為了寫《驚天動地》這部電影,我們去到汶川災區,其中余震我趕上了4次,那時候地是搖搖晃晃的,大石頭不停地砸下來,在探查過程中,剛走沒多久就遇到唐家山堰塞湖決口,我們堅持又走了20多分鐘,大水就把我們走過的那塊地給淹了。那次經歷可真算是九死一生,但我們都是主動去現場的,這也是我的職責所在。

記者:您獲得過許多榮譽與頭銜,如中國文字著作權協會會長等,您對這些榮譽怎么看?

柳建偉:2008年的時候,國家創立了中國文字著作權協會,目的是維護著作權人合法權益,擔任中國作協副主席的陳建功先生就找我來當協會會長,我覺得退休后除了寫作,總要再干一點有價值有意義的事,我就答應了。

記者:從文學寫作到參與影視編劇,不同的身份帶來了哪些不同的體驗?這一過程中您遇到了哪些挑戰與收獲?

柳建偉:其實編劇、作家、小說家和詩人肯定都不一樣。我覺得電影劇本和電視劇劇本雖然相似一些,但也不完全一樣,都有自己獨特的表達,它們又和文學不一樣,你得要學一些專業的知識,所以有很多優秀的小說家寫不好劇本的原因不是因為別的,是因為他沒有進行專業的寫劇本訓練。還有一些人原來寫小說,后來寫劇本,但回來后寫不了小說了,那就是因為他沒有把它們作為單獨的文體加以研究。

我原來以寫長篇小說為主,這是個體力活,還是個長期體力活,但我一般不熬夜寫。我的作息時間就是日出而作、日落而息,因為我喜歡一鼓作氣并且不間斷地寫作,但有時也會熬夜,如果精力充沛,熬一個通宵能夠完成,我也會熬夜寫,但結束后得睡個3天,畢竟歲月不饒人。

記者:在您看來,人生中最重要的選擇是什么?您是如何作出選擇的?有哪些建議可以給年輕人?

柳建偉:人在年輕的時候一定要選擇一個清晰明確的方向,要追求一個目標,到了中年的時候也要能為實現這樣一個目標吃苦,在人生的后期更要堅定地尋找自我,但不能只為自己活,要有“大庇天下寒士俱歡顏”的氣度。在這個過程中,無論做什么都堅決不要泄氣,沒有容易走的路,人生一定要有韌性,要能吃苦耐勞。

生命智慧

記者:作為一名作家,閱讀在您生活中占據非常重要的位置,能否分享一下您的閱讀習慣、閱讀經驗?

柳建偉:人在不同的時期要閱讀不同的內容,年輕的時候要早早地閱讀經典,閱讀中外文學,我說的“年輕”是8、9、10歲,但現在絕大多數中國孩子沒有時間去閱讀。

到了大學的時候,讀的書就應該專業一些了,在讀書的過程中一定要想好這輩子我要做什么,即使是學習功課,也要有一些文學和藝術的專業積累。現在許多年輕人都選擇讀研究生,在他們讀研期間,更要選好自己的目標和方向,這個時候,讀書又有些不一樣,朝著自己的目標去學習,未來不管從事什么行業,5~8年基本能達到頂級程度。文學這個行業更新換代也很快,大學時期把文學基礎打牢,永無止境地鉆研下去。

記者:隨著時代的變遷,人工智能的發展速度非常迅速,您會擔心被AI寫作取代嗎?

柳建偉:從科學的角度來看,用人工智能生成“偉大”的長篇小說我認為是可行的,但是這之中必須要由人替人工智能作選擇,選擇“偉大”的作品。

未來我還是希望會出現作家的AI助手,如果我刻畫的一個人物形象出現了漏洞,它能夠幫我補上。不過,人工智能發展速度很快,我的訴求應該也能很快實現,但人工智能也會涉及一些倫理問題。比如,它可能會產生自主意識,像美國已經有很多電影警示人類可能被自己制造出來的東西毀滅掉,從理論上來講那是有可能的。

記者:回顧這60年的生活,您滿意現在的自己嗎?

柳建偉:如果我給自己打分,那就80來分吧。我覺得人生事不如意常八九,我還有很多的事沒來得及做得更好,所以我不是太滿意現在的自己,80分嘛,我還有往上走的空間。

從2003年到現在,我從一個專業編輯到八一電影制片廠廠長,那就必須要在電影圈做出成績,這10多年我一直在做電影,一二十部電影做出成績了,各種獎項也得過了,而電影是一個團隊的產物,但長篇小說不一樣,小說的每一個字我都要對它負責,在小說的構思和寫作過程當中有一種別樣的美妙,這種感覺光做電影是感受不到、無法替代的,所以我最想做的還是長篇小說。

我現在正在寫反映浙江自抗戰到如今幾十年變遷的長篇小說《錢塘兩岸》。第一部計劃明年出版。明年下半年開始,計劃寫一部反映抗美援朝歷史的長篇。然后,再寫《錢塘兩岸》第二部。65歲之后,再寫一兩部現實題材的長篇。接著,我準備寫一兩部歷史小說,其中一部,準備時間已經超過20年了,盡量在我75歲之前完成,到那個時候,你再來問我對現在滿不滿意,我估計會說我基本滿意。

掃碼閱讀更多精彩內容

記者 石闖 梁宸瑜 實習生 劉含月 受訪者供圖